文章目錄

膝蓋內旋就是膝蓋不穩定?

膝蓋內旋、膝內夾、膝內扣,比較正式的名稱為膝外翻(Knee valgus)。蹲下拿東西的時候、綁完鞋帶起身的時候,你曾經注意過蹲下或站起的過程,你的膝蓋會不會左右晃動?會不會往內夾呢?不論是深蹲、上下樓梯,或著只是日常的坐站,我們的膝蓋常常要面對體重的2倍、3倍,甚至更高的力量,才能讓你正常活動。

在如此高壓的狀態,膝蓋如果往內旋了,也就是常講的膝蓋不穩定,說得更精確一點,這是動作上的不穩定。另一種則是結構上的不穩定,意思是比如骨折、十字韌帶撕裂傷等等這類巨觀的傷害,讓結構抵抗外力的功能有缺失。

結構的不穩定,嚴重的話可能無法行走,次之可能關節常常反覆腫脹、不正常地滑動等。如果有這類問題,一定先要找醫師評估治療,接著治療搭配訓練才有機會回歸運動。 但這篇文章我們先聊聊動作不穩定的膝內夾吧!

膝蓋內旋不只是往內夾?

在沒有肌肉、肌腱、韌帶、筋膜等等的連結下,每個關節都能夠做出3D的動作。就像兩根棍子一樣,你要怎麼擺就怎麼擺,非常地自由。

兩骨頭相連的地方稱做關節,關節能產生活動的角度,稱為「關節活動度」。而韌帶的目的,正是限制關節活動度,限制關節在設計好的軌道上活動。

以肩關節來說,肩關節能產生屈曲(Flexion)、伸直(Extension)、外展(Abduction)、內收(Adduction)、外轉(External rotation)、內轉(Internal rotation)。關節活動度這麼多這麼大,通常關節穩定性就比較弱。

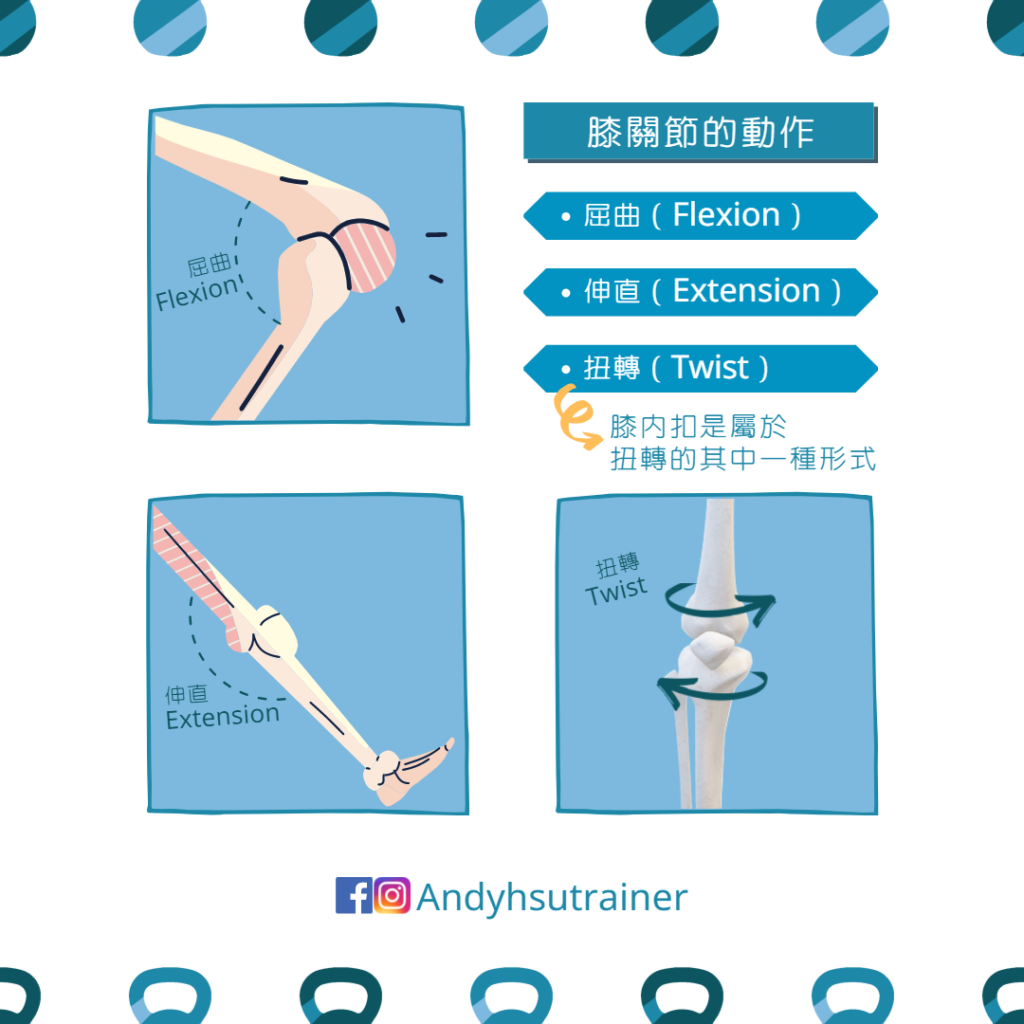

而膝關節主要活動的動作只有兩種,屈曲(Flexion)、伸直(Extension)。為了要讓身體自由地活動,經常面對非常龐大的壓力,它的穩定度必須是非常強的。相對地,能產生的關節活動度就比較少。

但事實上,膝關節還是有其他關節面上的活動,比如說扭轉( Twist )。比如脛骨相對股骨內/外轉(Tibia IR/ER on femur)。試試看,你坐在椅子上,膝蓋不動,讓腳尖內八、外八,這動作就是讓小腿旋轉,讓膝關節產生扭轉的動作。

膝蓋內旋,也包含膝關節扭轉的動作,跟你腳尖往外轉是一樣方向的。所以為什麼常膝內扣的人,那隻腳的腳尖會比較容易外八。這也是評估姿勢時會注意的要點之一。

膝關節在壓力低的情況下,這樣做無傷大雅,組織沒這麼脆弱。但如果是在運動的情況下扭轉呢?

膝蓋內旋可能會產生什麼問題?如何改善?

因為足部結構的關係,膝關節的扭轉,幾乎都是發生脛骨相對股骨外轉的動作,也就是外八,尤其在膝關節彎曲時最顯而易見。

深蹲時膝關節除了要承受身體幾倍的體重外,如果還要承受這額外扭轉的力量,那不就會大大牽拉膝關節周邊的組織嗎?這些組織就容易疲勞、損耗、過度使用。尤其是髕骨肌腱、鵝掌肌腱、股二頭肌、前十字韌帶等等。

常常膝蓋內旋的人可能伴隨膝關節前側、內側的不適、疼痛,也有可能老是覺得膝蓋怪怪的,但說不出個所以然。這些人做了治療可能會明顯改善,但也有很多人還是會常常舊傷復發。話說你有想過為什麼會舊傷復發嗎?

簡單地說,舊傷復發代表真正的問題還沒有被解決,可能是因為職業傷害?姿勢不良?或其他不好的習慣。從生理的角度來看,膝內扣問題要處理哪些部份呢?

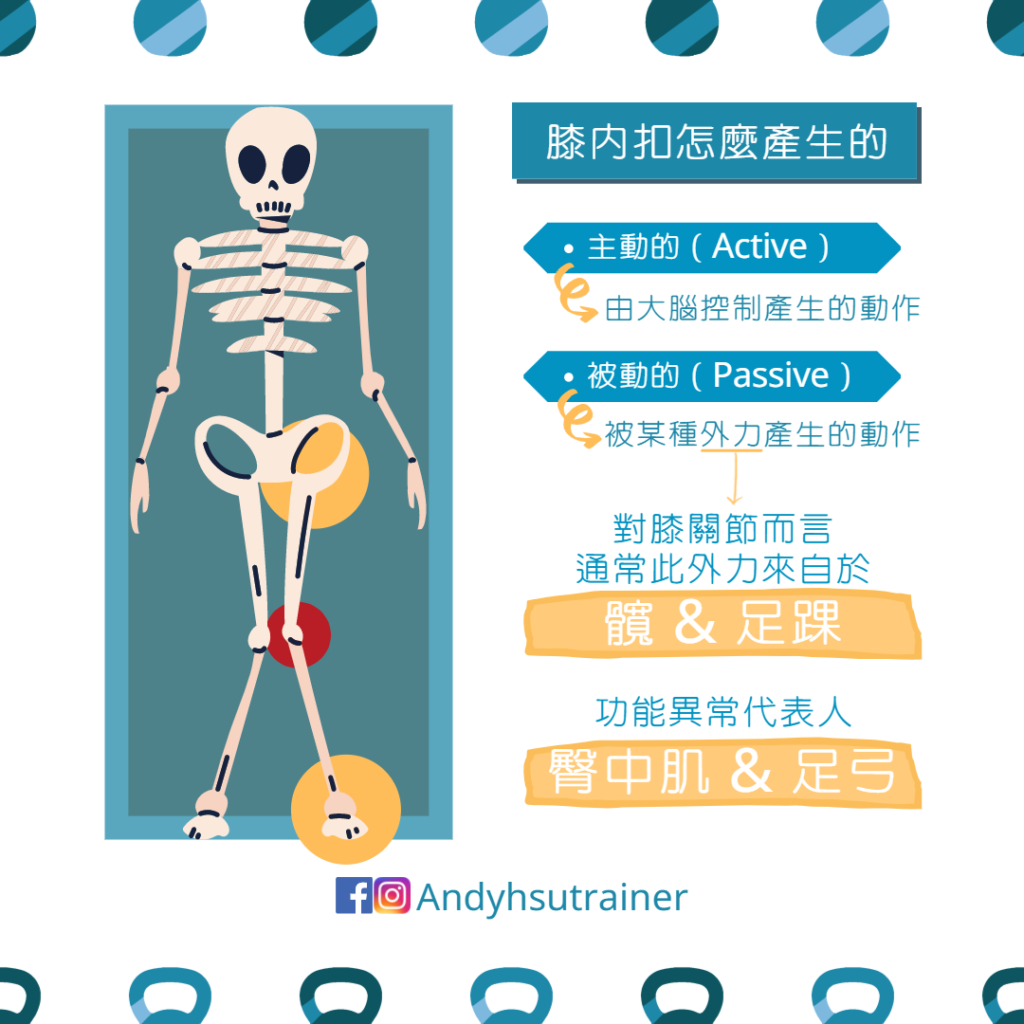

| 膝蓋內旋 | 主動因素 | 被動因素 |

|---|---|---|

| 敘述 | 大腦發號司令,做出膝內夾的動作 | 肌力失衡、代償,讓膝關節產生往內夾方向的力量 |

| 舉例 | 常發生在協調性不良、忽視動作好不好的人。運動選手追求表現,會刻意做膝內夾的動作,為了提升運動表現。 | 足部、腳踝、髖關節無力,導致下肢支撐能力下降,產生膝內夾。Q angler較大的人,通常較易產生膝內夾。 |

| 處理方式 | 宣導膝內夾相關衛教資訊、給予適當的指導語、動作矯正訓練等方式。運動選手具備一定身體素質、運動傷害風險管理知識,可允許膝內夾。 | 大部分情況,強化臀中肌和足弓的肌力、肌耐力、控制能力為主。依個案情況不同,規劃不同訓練計畫。 |

教練說話的藝術—指導語

「指導語」用得好,能讓學員用比較快速的方式出做對的動作、對的發力,來增加訓練效益。指導語是身為教練必須熟練的技術, 因為每個人的知識背景、身體感覺及控制能力、理解能力有相當大的差異。必須因材施教,講出學員聽得懂、能理解的話才是重點! 指導語可分成內部指導語,及外部指導語。

| 指導語 | 內部指導語 | 外部指導語 |

|---|---|---|

| 舉例 | 「感受腿後肌出力」、「讓骨盆後傾一點」、「讓肩胛骨往中間夾」 | 「身體像電梯一樣垂直往下降」、「手往前伸像拿個很遠的東西」、「想像有繩子往上拉著你的脊椎」 |

| 說明 | 敘述身體要產生怎麼樣的動作 | 想像、形容身體要產生怎麼樣的動作 |

| 優點 | 動作相對較精確,提升學員知識量 | 白話文,幾乎所有學員都能聽得懂,減少解釋說明的時間 |

| 缺點 | 學員必須具備一定生理知識才聽得懂,門檻較高 | 動作相對不精確。但挑選好的外部指導語,更勝內部指導語 |

膝蓋內旋常用的指導語

◆ 把足弓撐起來

這屬於內部指導語。足弓的支撐力量不夠,就容易膝內夾,但要怎麼讓足弓主動做出撐起來的動作呢?往往需要再花一段學習時間,讓學員去感受、熟悉。但是學會之後,不論是深蹲、平衡等等動作,只要提醒足弓撐起來,就能立即改善動作品質。

◆ 身體往上長高

這屬於外部指導語。在學員學習單腳站立的時候,可請他做這件事,來強化臀中肌的訓練效益。但要注意的是,萬一學員的臀中肌太無力,還無法有效抵抗體重,可能造成腰部痠痛,應該避免。

◆ 膝蓋往外打開

這屬於外部指導語。膝內夾,反過來就是往外打開,似乎是簡單又直觀的事。正因為它簡單、直觀,比較適合初學者,或時間有限的情況使用。如果搭配彈力帶或觸碰等提示,可以讓動作更精確些。但,真的有確實徵招到足弓、臀中肌嗎?不一定。雖然不是非常精確的指導語,但因為快速、簡單、直觀,我也很常使用它。如果學員願意花些學習成本,我很樂意教導更好的方式。

◆ 腳像螺絲釘往外轉

這屬於外部指導語,是比較少見且困難一點的指導語。目的是同時改善足踝和髖關節的動作,相對膝蓋往外打開而言,是更精確一點的指導語。需要注意學員可能轉過頭、過度用力、過度誘發臀大肌等代償。雖然仍不算很理想的指導語,但如果學員聽得懂、做得好,還是不錯的。

膝蓋內旋的動作矯正

要設定計畫前,一定要先做運動功能測試、評估。每個人的身體狀況、傷害不同,先確認好關鍵肌群是誰、訓練的先後順序,因材施教是最基本的。

如果膝蓋內旋確實是由足弓、臀中無力造成的話,我建議先別急著下指導語改善膝蓋內旋,反而是好好訓練髖足踝吧。

動作矯正可以依循一套大致的訓練方向,從神經肌肉再教育、功能性訓練到重量訓練,循序漸進地加強、學習。

神經肌肉再教育

不只練肌力也要練大腦,一開始的重點是讓大腦學習正確的肌肉控制、減少代償,讓該出力的肌肉好好工作。如果可以的話,多教導一些內部指導語,提升學員的知識量外,累積學員自主保養的能力。對於膝內夾的人而言,這時期做到好的單腳平衡是首要任務。

功能性訓練

是一種低風險又有效的多關節訓練模式。更強調單側的訓練動作,像分腿蹲(Split squat)、單腳硬舉(SLDL)等等,在強化大肌群肌力的同時,更加注重整體肌群的功能。比如說單腳硬舉,雖然它是練腿後肌、臀肌的動作,但其實更注重足弓、臀中肌的穩定能力。

重量訓練

到了這個時期,會開始搭配學員的目標、需求,產生更多地變化在訓練課表上。 如果未來想要回歸正常運動,這時的重量訓練除了練最大肌力外,也會利用重量搭配功能性訓練,打造更強的身體素質。壺鈴會是個很好的選擇,訓練模式就能產生更多變化跟挑戰。

此外,基本上運動還會包含跑、跳這些高衝擊性的動作,只做重量訓練其實還不夠。增強式訓練就是在下一階段的訓練了。

在這樣的規劃下調整動作,基本上不需要過度強調「膝蓋不要往內旋」。關鍵肌群的力量夠,自然就穩定了。只是學員有時候忘了,再提醒一下就好,畢竟他可能已經膝蓋內旋很多年了,肌力比習慣要容易改善得多。

膝蓋內旋真的不好嗎?運動員不是也會做!

看到這邊,你覺得膝蓋內旋是好現象還是不好的現象呢?運動員是很常被問的例子,電視上看到那些舉重、籃球、排球選手,選手在用力起槓、起跳的時候,膝蓋不是也會內旋嗎?沒錯,因為他們需要。

以起跳來說,這時期是下肢正在承受最大反作用力的時候,控制良好的膝蓋內旋,反而可以帶來額外的運動表現!也就是可以跳得更高。這個技術是有相當難度的,它能徵招、儲存更多筋膜的彈性位能,產生更大的爆發力。

相對地,身體組織也要面臨極大的力量,所以也有一定的運動風險在。但這些運動選手是循序漸進一年年不斷強化著自己的身體,自然有更多的本錢能夠負荷這麼龐大的力量。

也因為運動選手要應對這麼大的力量,恢復會是非常非常重要的課題,收操、冰敷、熱敷、營養、作息等等都要相當自律地兼顧,而且要懂得自主恢復、監控自己的狀態。

萬一受傷了,後續的影響會像滾雪球般,一路影響之後的訓練課表、賽季作息、下一次的運動表現,甚至是運動生涯。通常越自律的選手,他的運動生涯就越長久。

「運動表現」跟「運動風險」,就像翹翹板的兩端。表現要好,通常伴隨著風險。太注重風險,可能無法在競技場上出類拔萃。每一次的動作策略,都要拿捏好兩者間的平衡。

不過像我們這些練健康的就好,沒有要比賽。可以多注重在降低風險這件事上。我們要的是活到老、動到老,盡可能地延長身體活動的能力,維持良好的身體機能、生活品質,以及盡可能降低退化的風險因子比較重要。

所以不管是誰,都需要學會怎麼增加肌力保護膝蓋,促進膝蓋的健康。除非你有競賽的需求,在學會穩定的前提下,再來學膝蓋內旋吧,這可是非常進階的技術哦。

關於Andy老師

運動防護員|訓練師|運動醫學教練

個案分享

運動訓練促進身體健康的案例

服務地點

我工作的地點和預約方式

Podcast

強力推健(魚丸、 Andy)

🔔開啟右下角小鈴鐺,訂閱最新文章